“为何今年呼吸道感染这么严重”、“免疫债是什么”,“感染康复才一周,为何又发热咳嗽了。”近期在朋友圈和新闻中,出现了很多关于呼吸道传染病的信息。周围也有很多人出现了发烧、咳嗽等症状。除了甲流、乙流等病毒,还有支原体、鼻病毒、呼吸道合胞病毒以及新冠病毒等。2023年似乎是呼吸道疾病流行大年。

下面就请中山医院感染病科主任胡必杰教授为我们讲述急性呼吸道感染病的相关知识以及应对策略。

1.什么是急性呼吸道感染

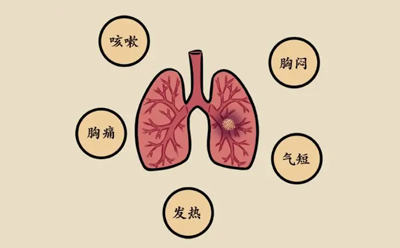

上呼吸道感染有发烧、喉咙痛、鼻塞等症状。而如果出现黄痰、气急、肺部听诊发现湿啰音、胸部CT显示浸润性病灶等,则称之为肺炎或下呼吸道感染。但目前我们面临的问题,不能再简单地将其称为上呼吸道感染,我们需要了解感染发生在哪个部位,由哪种病原体引起。简单来说,鼻炎、鼻窦炎、咽炎、中耳炎等,即使是上呼吸道感染,如果未妥善处理可能会向下发展,尤其是幼童会出现喉头水肿导致气道阻塞。

2.如何应对急性呼吸道感染

20年前,面对SARS(传染性非典型肺炎)时,为了应对急性呼吸道传染病,我们设立了发热门诊。发热门诊的核心作用在于提供针对急性呼吸道感染的诊治,并具有一定的隔离功能。

比如,如果一个人持续发烧几个月,怀疑患者患有心内膜炎、血液病或其他肿瘤性发烧,甚至尿路感染,这就不适合前往发热门诊就诊。相反,即使没有发烧,但有咳嗽、鼻塞等呼吸道症状,那就建议你去发热门诊,而不是一般的内科门诊。因此,了解什么情况下应该前往发热门诊是非常重要的。我们需要加强对这个概念的宣传,让大家引起重视。

我们现在主要接诊的仍然是甲流,乙流也有一定比例,新冠病例数量实际上很少。对于重症患者,如果病情太严重,我们可能需要将其转急诊。目前成人发热门诊整体处于相对平稳的状态。

许多呼吸道传染病,与鼠疫和霍乱不一样,后者是由细菌感染引起的,相对来说我们有较好的抗菌药物治疗,不像以前可能会引发大规模传播。然而,如果处置不当的话,主要由病毒引起的呼吸道传染病仍可能大规模爆发。

3.急性呼吸道感染的八个热点问题

01.本轮急性呼吸道感染高位波动,与免疫债有关吗?通常我们认为,这种情况可能与以下几个因素有关。

首先,普通民众对急性呼吸道感染、发烧和咳嗽等症状可能更加重视。对于新冠等疾病,如果不及时就医,可能会导致肺炎甚至呼吸衰竭,会有生命危险。因此,现在我们看到发热门诊的病人经常早上发烧,下午晚上就会去医院就诊,这显示了对待症状的重视程度明显不同。

第二,由于实验室监测能力增强,以往我们不能发现的病原体现在能发现了,但这种增加与呼吸道感染病例的增加之间关系可能不大,而是我们现在可能比以前更容易发现一些病原体。

人群的免疫力每3到5年会下降一次,这可能导致某些疾病的再次传播。另外,也有可能是某些疾病每年都会出现,只是轮换性地增加。

关于增加的原因,目前一个被广泛讨论的词汇是“免疫落差”(Immunity Gap)或“免疫债”(Immune Debt)。这一概念指的是我们过去的疫情防控比较完美,在疫情防控方面所采取的非药物干预措施,比如戴口罩、加强通风、保持良好的手卫生以及减少人际接触等,导致人群与细菌病毒的接触明显减少。这种减少在一定程度上降低了感染病例,但也削弱了人体对这些病原体产生的特异性免疫功能。流感病毒的感染率下降,人群对流感的相关免疫力也因此降低。

随着隔离的解除,如不再强调避免人群聚集,避免近距离交往等,人们开始更频繁地聚集和交往。在这种情况下,一旦有感染者出现,传染就变得更容易,从而可能导致大规模的疫情爆发。

“免疫债”的潜在观点认为,长期低度暴露于某些特定病原体可能导致人群免疫力减弱,增加易感人群的比例。这种情况下,易感人群增加,免疫功能下降,同时我们缺乏相应的疫苗接种,这可能导致我们对某些感染病原体的抵抗力下降,不仅仅是针对单一病毒,而是包括呼吸道传播的多种病原体在发生改变,如肺炎链球菌、流感嗜血杆菌以及脑膜炎奈瑟菌等。

所以“免疫债”这一理论,对解释中国目前肺炎支原体感染现象具有一定启发作用,也许能解释目前成人支原体肺炎相对儿童是比较轻微的现象。如果我们衍生到中国的呼吸道病毒来看,中国对许多呼吸道感染的治疗存在挑战,以支原体为例,因为约80%的支原体对大环内酯类药物产生了耐药性。这使得儿童支原体肺炎的治疗变得更加困难,发病率增加,病情加重。

目前国际上对于免疫债的说法,正反双方都有依据。我比较赞同支持方。反对方提出,无法完全解释当前的情况。其实,出现免疫债的情况,与病原体种类和年龄有关。一种说法是,免疫债在儿童中尤为明显,成人相对较弱。

我们了解了免疫债这个理论,后面的内容理解起来也会更加容易。

02.感染康复才一周,为何又发热咳嗽了?

这可能是因为多种呼吸道病原体的叠加感染。虽然以前也存在低水平的感染,但今天这种情况更加明显。这种低水平的感染可能与“免疫债”有关。

文献表明,我们不仅仅面临流感和支原体的挑战,还有其他很多病原体。整体免疫功能的下降,增加了各种病原体叠加感染的机会,如腺病毒、人偏肺病毒、风疹病毒和水痘带状疱疹病毒等。

不同人群所面临的常见病原体可能有所不同,但总体来看,在11月26日国家卫健委的新闻发布会中,专家介绍了常见不同人群会遇到的病原体。其中,流感在不同人群中排名第 一。

针对5岁到14岁的儿童,肺炎支原体感染和腺病毒感染有所增加。在成年人中,人偏肺病毒感染率较高。

03.治疗急性感染,能否提供统一的用药方案?

实际上执行起来还是很困难的,因为呼吸道感染涉及多种病原体,如果没有监测,就很难确定使用何种药物。

对呼吸道感染的准确检测至关重要,无论是针对流感还是其他呼吸道病原体,有了准确的病原体检测,特 效药物治疗的效果会更好。

针对流感病毒的治疗药物,我们强调尽早使用,在发烧48小时内使用效果更好。超过48小时使用时,效果就会下降,这也成为临床决策的考量之一:一方面我们鼓励不一定所有发烧都要马上去医院;但另一方面,如果病情延误两天到医院,特别是流感患者,延迟用药会影响治疗效果。

因此,对于病情较重的患者或易感人群,以及家庭成员中已有确诊病例的情况,对于第二代和第三代传染的人群,我们可以提前使用抗感染药物,避免免疫功能低下和未及时的抗病毒治疗带来的风险。

04.明确感染病原很重要,能在家测试吗?

了解呼吸道感染的病原体十分重要。一些人想在家里进行检测,就像我们对新冠病毒的检测一样。

分子或核酸检测不仅适用于新冠病毒,也可用于流感等其他病原体检测,但目前有些病原体的核酸试剂盒尚未研发。在中山医院,我们关注主要的呼吸道感染病原体,如甲流和乙流病毒、支原体、呼吸道合胞病毒(RSV)、腺病毒和鼻病毒等。我们医院主要开展两种核酸监测方法:流感及RSV快速分子检测和呼吸道六联核酸检测。

这两种检测效果都还不错,但当前主要问题在于费用较高。如果能降低费用并扩大病原体检测范围,未来可以常规普及到快速、高通量的核酸检测,对中国急性呼吸道感染的精 准诊治和防控极为重要。

目前有研发新的检测方法,包括十几种常见病原体,甚至包括相对少见的病原体,如人偏肺病毒、博卡病毒等。如果只检测3到6种病原体,虽然大部分的病原体可以覆盖,但可能还有20%到30%的病原体漏检,导致潜在加重病情的风险。

05.家里有人患急性呼吸道疾病,如何预防交叉传播?

我们之前在新冠出现时强调在家中进行隔离,但家庭隔离空间有限。而呼吸道传染病原体多样性,新冠等病原体感染后果严重程度各异。因此,对于患者,我们需要进行有效的预防,但有时需要权衡利弊。

总体上来说,呼吸道感染尤其是流感,通常通过飞沫传播。某些呼吸道感染(如结核病)通过空气传播,较拥挤的家庭环境中难以有效防止病原体在空气中传播。因此,飞沫传播的预防要比空气传播而言相对容易一些。飞沫传播中,注意“咳嗽礼仪,呼吸卫生”,如打喷嚏的时候不要对着人,用衣袖遮挡一下;日常交往可使用口罩;此外,家庭成员即便佩戴口罩,也需采取其他防护措施,如保持清洁卫生,手接触的物体表面可擦拭消毒等。对于家庭中有免疫功能较差的个体,需要严格执行防控措施。

针对不同类型的呼吸道感染我们应该有不同的措施,对于新冠病例,需要特别小心,尤其是对于脆弱的群体,如老年人。对于其他一些普通感染,可能不需要那么严格的防护,这是我们在新冠期间所学到的。

06.出现哪些症状时,需要去医院就诊?

在出现呼吸道感染症状是否需要就医时,应权衡利弊和评估病情的严重性,特别是医疗资源紧张时,比如说,目前儿科就诊较为拥挤,但对于免疫功能较差的人群来说,应及时就医;急性呼吸道感染出现缺氧等情况时,需要立即就医。

不同人群对呼吸道感染的反应不同,如哮喘患者可能在感染后会出现明显哮鸣音,婴幼儿容易出现气道黏膜水肿阻塞,怀疑有类似情况时,需立即就医急诊处理。

对于病情的评估有时候会比较困难,如果自己无法判断,可以咨询医生,包括线上视频咨询。

07.在学校和工作场所,是否应坚持戴口罩?

前几天,国家疾病预防控制局刚发布了一份文件,《预防呼吸道传染病公众佩戴口罩指引》。文件强调鼓励某些情况下需要戴口罩,因为戴口罩对预防新冠等急性呼吸道感染至关重要。

对于普通人群,在任何场合都必须戴口罩吗?

有些情况下是不适合戴口罩的,比如运动时就不适合佩戴口罩。另外,口罩的作用是防止感染,但实际上口罩是双向防护的,如果你自己感染了呼吸道疾病,口罩也有助于减少传播。所以目前在许多工作场所或开会时,尤其是与病人无直接接触的情况下,我觉得并不需要强调过多的戴口罩。

在家庭中,如果有免疫力较弱的老人群体,一旦发生感染情况会非常危险,那应该在接触家庭成员时需要佩戴口罩。对于其他许多场景,我们需要权衡利弊。

目前学校并不迫切需要学生佩戴口罩,更重要的是如果学校有患呼吸道感染的学生,要让他们休息,暂时不要到学校来。

我们需要改变过度依赖“全副武装”的防控措施的思维方式,而是应该正确认识哪些情况需要戴口罩,哪些情况不需要。

08.刚患过ARI,还有必要接种疫苗?

前面我们谈及“免疫债”是怎么来的,是因为以前的防控措施主要是切断传播途径,而在增强免疫功能方面的工作并不足,所以我们需要同时兼顾这两方面,目前更应强调的,是接种疫苗,但这并不意味着眼下所有呼吸道感染都有相应的疫苗可接种。

我们应该积极推广流感疫苗的接种,此外,像肺炎链球菌疫苗等其他疫苗也是可以接种的,这些疫苗在评估中展现出良好的效果。

然而,遗憾的是,并非所有呼吸道传染病都有经过充分研究、安全且高 效的疫苗。

对于刚刚感染过流感的人是否需要接种流感疫苗,有不同的观点。有认为即使你感染了某种类型的流感,也可能需要接种其他类型的流感疫苗,这是有价值的。但这需要更全面的评估。

09.呼吸道传染病防控的关键要素

首先是发现传染源,这可以通过快速的核酸检测来实现。在过去,我们会追踪密切接触者,但现在更侧重于通过准确的核酸检测来识别传染源,发现之后便是治疗传染源,使用相应的特 效药物是呼吸道传染病防护中非常重要的手段。

第二,切断传播途径,如防范飞沫传播、物体表面消毒、正确的手卫生和口罩佩戴政策等。

保护易感人群,这不仅包括疫苗,还涉及到非特异性的免疫功能,其中包括保持良好的营养、充足的休息和睡眠,以及良好的心理状态。这些都有助于提升整体的免疫功能。对于免疫功能较差的人群,我们需要采取保护性隔离措施,尽量让他们不要外出。在家庭内部,特别是独居的情况下,接触外来人员时要严格遵守戴口罩和做好呼吸道防护等措施。

998

998